Теоретические основы формирования экологической компетентности будущего инженера

─ профессионально-личностные качества (мотивированное стремление к непрерывному самосовершенствованию, способность к системному видению последствий профессиональной деятельности для человека и окружающей среды и умение находить решения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, склонность к профессиональной рефлексии);

─ владение нравственными ценностями и приоритетами (готовность к эмпатии, толерантность, ответственность и т.п.).

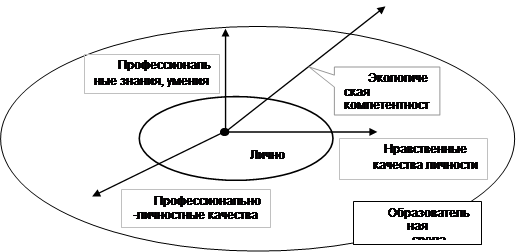

Исследование структуры экологической компетентности позволило свести воедино основополагающие компоненты в единый направленный вектор «экологическая компетентность» и выстроить универсальную модель компетентности специалиста, имеющего инженерную подготовку (рис. 2), основным системообразующим фактором которой признается опыт целостной личности в единстве ее указанных компонентов.

Рис. 2. Модель экологической компетентности выпускника инженерного вуза

Каждый из компонентов представлен совокупностью значений, наполняемых конкретным профессиональным (учебно-предметным), воспитательным, коммуникативным и личностно-ценностным содержанием. С помощью этой модели можно определить содержание и оценить экологическую компетентность специалиста в конкретных ситуациях: «человек — человек», «человек — природа», «человек — техника», «человек — знак».

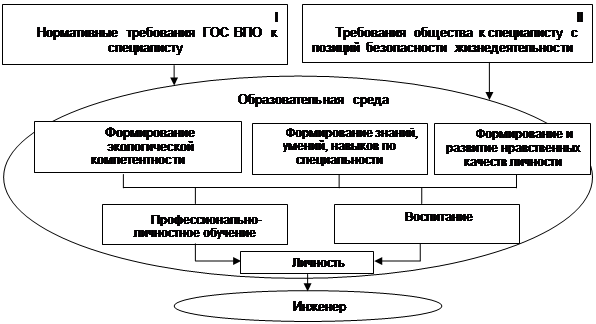

Реализация модели компетентности сопряжена с её экстраполяцией на модель подготовки будущего инженера (рис.3), которая выстраивается в единстве формирования знаний, умений и навыков по приобретаемой специальности и экологической компетентности и служит системообразующим фактором для отбора содержания образования и форм реализации учебного процесса.

Рис. 3. Модель подготовки будущего инженера, реализуемая с учетом требований ГОС ВПО (I) и отвечающая требованиям общества (II)

В нормативную часть (I) включены компоненты, определенные государственным заказом (требования к специалисту в рамках ГОС ВПО): основные образовательные цели, стандартизированный объем содержания, заданные учебным планом формы учебных занятий, традиционные формы, методы и средства обучения. Требования общества к специалисту (II) объединяют цели, задачи, содержание, формы, методы, средства, имеющие вариативный характер и позволяющие быстрее и эффективнее формировать и развивать экологическую компетентность. За счет этого реализуется личностная принадлежность обучения: естественный перевод студента с одного ведущего типа деятельности (учебного) на другой (учебно-профессиональный) с соответствующей трансформацией предмета, мотивов, средств, способов и результатов (контекстный подход); формирование требуемых учебных и профессиональных умений как деятельностных категорий (деятельностный подход); концентрированное выражение личности будущего специалиста (личностный подход); личность как открытая, нелинейная, неустойчивая самоорганизующаяся система (синергетический подход); приобщение к части общечеловеческой культуры (культурологический подход) и развития профессионализма личности (акмеологический подход).

Главенствующим ядром моделей является личность в сконструированных специальным образом целостных педагогических условиях образовательного и воспитательного процессов. С позиций педагогики и психологии высшей школы в моделях учтены и задействованы основные составляющие личности: познавательная сфера, ценностно-мотивационная сфера, деятельностная основа, что позволяет будущему инженеру выстраивать свою индивидуальную деятельность адекватно условиям производственной среды, соблюдая при этом запросы общества в безопасности. Модели, в силу специфики безопасности жизнедеятельности, «охватывают» предметно-технологическую и социально-нравственную стороны учебной (и будущей профессиональной) деятельности обучающихся, реализуют цели обучения и воспитания в одном потоке социального по своей сути, процесса обучения. Поскольку системообразущим основанием компетентности является целостная личность, то в моделях учтена проблема развития культуры личности как составной части безопасности жизнедеятельности общества. Критерием культуры личности принята оптимальность профессиональной деятельности, при которой достигается высший уровень гражданственности, ответственности, гуманизма по отношению к человеку, обществу и среде обитания. Такой подход позволяет снять возникающие неопределенности в выборе компетентностных, знаниевых и личностных компонентов при проектировании технологии обучения, обеспечивает компромисс между профильным инженерным образованием и экологической компетентностью.

Принцип целостности реализуется в подчиненности всех компонентов, частей и функций учебного процесса его основной задаче ─ формированию целостной личности специалиста интегрированного типа. Целостность предполагает, что все составляющие педагогического процесса организуются по единой скоординированной программе. Сама целостность обеспечивается только при условии учета всех основных аспектов: полноты и единства целей обучения, полноты взаимосвязи и концептуальности их содержания; комплексного использования методов, приемов и средств обучения ─ адекватным целям изучения дисциплин цикла безопасности жизнедеятельности, их содержанию. Формирование экологической компетентности протекает в динамике, переводя деятельность студента с собственно учебной на квазипрофессиональную, а затем на учебно-профессиональную деятельность. В динамической модели отражены все стороны поэтапного формирования экологической компетентности. Реализация этой модели достигается через определенную этой моделью профессионально-личностную технологию обучения.

Образование, педагогика, воспитание:

Формирование представлений о домашних животных у детей раннего возраста

средствами дидактической игры

"Концепция дошкольного воспитания" (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) - ориентируют педагогов на гуманизацию воспитательно-образовательного процесса детского сада через "…реализацию специфических возрастных возможностей психического развития дошкольников в соответствующих в ...

Описание пробного обучения и его результатов

Изложенные выше теоретические положения мы апробировали на практике в сентябре – октябре 2008 – 2009 учебного года в 4 «А» классе в реальных условиях учебного процесса в средней школе №133 г. Самары. Это означает, что нами было проведено пробное обучение. Уроки проходили в соответствии с расписание ...

Становление пейзажа как жанра изобразительного искусства

В переводе с французского слово “пейзаж” (paysage) означает “природа”. Именно так именуют в изобразительном искусстве жанр, главная задача которого - воспроизведение естественной или измененной человеком природы. Кроме того, пейзаж - это конкретное художественное произведение в живописи или графике ...

Навигация по сайту

- Активизация мышления

- Системы образования в разных странах мира

- Социальная адаптация ребенка

- Социальная работа в школе

- Физическое воспитание дошкольников

- Средства обучения математике

- Другое о педагогике